.

Telita I 6x18

Das Telita I von Carl Zeiss Jena war um 1925 nur 1 - 2 Jahre auf dem Markt. Das 'Damen'-Glas (Bezeichnung Zeiss Prospekt) wirkt kompakter

und von außen gelungener als der Nachfolger Telita II. Das Telita I ist auch seltener und wird gebraucht höher gehandelt.

Technische Einzelheiten: 6x18, 8,3° Sehfeld, 145m Sehfeld auf 1000m, 3 mm Austrittspupille, Gewicht: 300 gr. (tatsächlich 311 gr.). Das Telita II hat laut Prospekt gleiche Leistung, jedoch 280 gr.

Gewicht (tatsächlich 285 gr. / Federleicht Modell: 165 gr.). Die Lichttransmission liegt bei 4 verbauten Gruppen (8 Luft-Glas-Übergängen) bei ca. 66 %, was für damalige Verhältnisse

überdurchschnittlich gut war.

Telita I, rechts und Telita II, links in deutlich unterschiedlicher Bauweise

Auf der französischen Ebay-Seite hatte ich ein ansehnliches Exemplar zu vernünftigem Preis erstanden. Das Glas war wohl einmal herunter gefallen, leicht dejustiert und hatte nach 100 Jahren deutlichen 'Schleier' (Ablagerungen) auf den optischen Elementen. Das Glas ließ sich trotz Verpechung an Deckeln und Objektiven gut auseinander nehmen und reinigen.

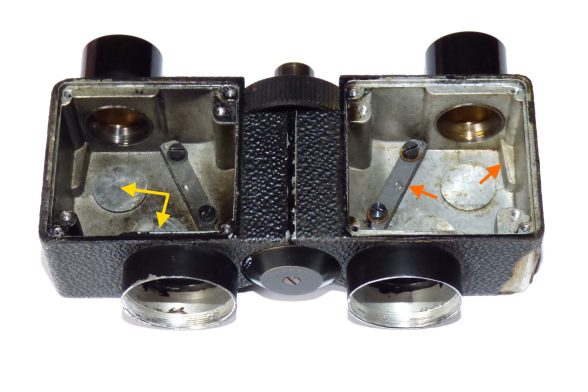

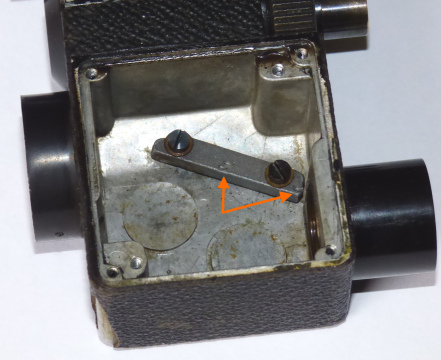

Gelber Pfeil (links): Prismenauflager, rund; roter Pfeil (rechts): seitliche Prismen-Wiederlager

Hans Seeger hat der Geschichte des Möller-Glases mit einteiligem Prisma (erhöhter Lichttransmission) und daran anschließender Zeiss - Telita / Turita - Reihe ein lesenswertes Kapitel im 'grünen Buch' gewidmet (Seeger, Hans: Zeiss-Feldstecher, Handferngläser von 1919 - 1946 ). Die Verarbeitung des Telita ist gut, aber es sind kleine Auffälligkeiten da, wie ungleichmäßige Ausführung von linkem u. rechtem Gehäuseteil, der Einsatz einer Spritzgussform zur wirtschaftlichen Gehäusefertigung, verstellbare Anschläge für Prismen, die dann mit Meißel 'nachjustiert' wurden.

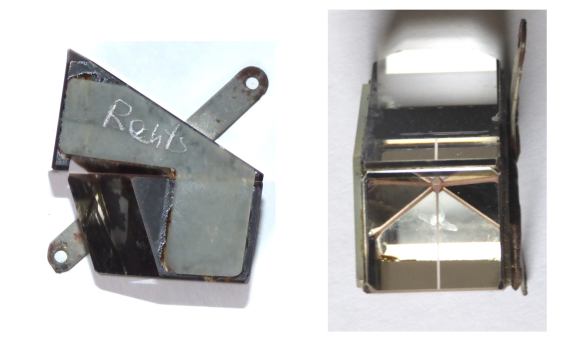

Huet Dachkant-Prisma, zusammengekittet aus 2 Teilen. Mit seitlichen Stabilisierungs- u. Lagerblechen. Bild rechts: Blick von oben auf wirksamen Bilddurchgang (heller hausförmiger Bereich).

Was besonders auffällt ist die beidseitige Einfassung des Huet-Prismas mit angekitteten dünnen Blechen. Man hatte darauf geachtet das relativ filigrane, aus zwei Teilen verkittete Dachkantprisma vernünftig lagern zu können und auch möglichst unempfindlich zu machen, was mit Aufwand verbunden war.

Nach Reinigung, Zusammenbau und Neutralstellung der Justierung (Exzenterringe Objektive) zeigte sich, wie oft bei alten Zeiss Gläsern ein perfektes Bild (Kollimation). Gegenüber dem Nichterlein-Prisma (Telita II) ist der wirksame Querschnitt bzw. Bilddurchgang des Huet-Prismas (Telita I) sichtbar kleiner.

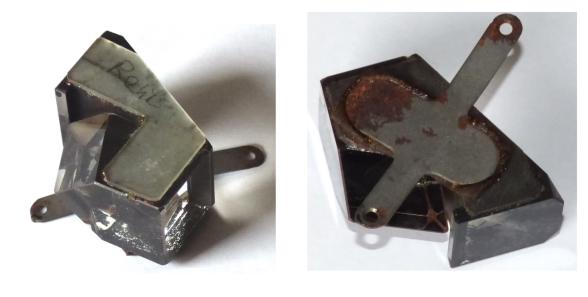

Pfeile (rot): Meisselspuren 'Feinjustierung' am Prismenanschlag. Gut erkennbar auch der Einsatz einer wiederverwendbaren mehrteiligen Gehäuse-Gussform.

In der Deutschen optischen Wochenzeitschrift von 1925, Nr. 34 wurde die wirksame Objektivöffnung des Telita I mit 243 qmm gegenüber 325 qmm des Möller 6x22 ermittelt. In Bezug auf wahre Bildhelligkeit reiche das Huet-Prisma-Glas an das Möller-Prisma-Glas in keiner Weise heran.

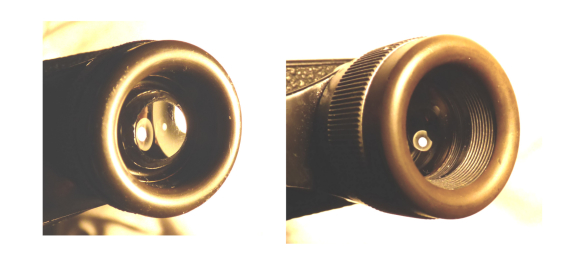

Einzelteile demontiertes Okular

Wegen des kleinem wirksamen Bildquerschnitts des Huet-Prismas (siehe Foto) hat man Okular und Objektiv besonders darauf ausgelegt. So sind Okular-Aug- und Feldlinse gegenüber Telita II deutlich stärker gekrümmt (Auglinse: bikonvex; Feldlinse: konvex / konkav) und Objektivlinse: bikonvex. Auch liegt die Auglinse recht tief in der Augmuschel (10,5 mm von Auglinse zu Außenkante Augmuschel).

Objektiv mit Exzenterring (Justierung) und Objektiv-Abdeckung (oben). Es ist kein weiterer Sicherungsring vorhanden.

Erstaunlich ist wie gut und hell der Bildeindruck vom Telita I ist, trotz des Alters und nicht ganz sauberer Prismen. Das Bild ist scharf und präzise. Kontrast und Farbigkeit sind gut. Wolken erscheinen so weiß wie in Natura. Die Nutzung des kleinen Fernglases macht Spaß. Man schaut gerne länger hindurch. Natürlich ist das kleine Glas recht Empfindlich auf Gegenlicht.

Telita I, rechts und Telita II, links

Was nachdenklich macht, ist das 'Bildrollen' beim Schwenken des Glases. Der Effekt ähnelt stark dem des ab ca. 1932 gebauten 8x30

Deltrintem (mit Asphäre) und den französischen Huet-Asphären-Gläsern, nur dass das Rollen etwas ungleichmäßig ist. Wäre es denkbar, dass Zeiss zusätzliche 'Register' gezogen hat um trotz schwachen

Prismas ein konkurrenzfähiges Fernglas zu bauen? Immerhin hatte man schon vor dem 1. Weltkrieg eine Brille mit 'demolierten' (aspärischen) Gläsern gebaut, und konnte ab ca. 1932 Asphären in größeren

Serien fertigen. Auch wäre reflexmindernde Behandlung der Oberflächen denkbar um die geringere Bildhelligkeit auszugleichen (Vergütete Ferngläser vor

1935).

Insgesamt war diese 'Zeiss-Leistungsschau' vermutlich recht aufwendig und teuer, so dass Entwicklung des Nichterlein-Prismas und Einsatz im Telita II, wie oft bei Zeiss auch eine wirtschaftliche

Komponente gehabt haben könnte.

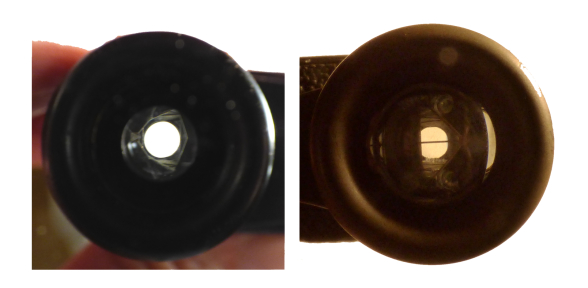

Blick ins Objektiv: Wirksame Prismenflächen Telita I, rechts und Telita II, links

Interessant ist, dass die Telita /Turita - Reihe gegenüber anderen Zeiss Handferngläsern relativ teuer war (Zeiss Prospekt 380,

1928):

Turact 130 RM

Deltrentis 165 RM

Delactis 220 RM

Telita 170 RM

Turita 200 RM

Blick ins Okular: Wirksame Prismenflächen Telita I, rechts (mit seitlich Nebenpupille) und Telita II.

Auch Telita II und Turita (8x24) sind präzise und scharf. Die Schwierigkeit bei der kleinen Austrittspupille (3 mm) ist eher immer den genau richtigen Augenabstand einzustellen und das kleine Glas nicht zu verkanten, also vertikal und horizontal gleichmäßig vor Augen zu halten. Das Ruhig-halten wird auch durch geringes Gewicht erschwert.

Unterschiedlicher Augabstand, bzw. Lage der Auglinse: Telita I, rechts und Telita II, links.

Bei heute noch verfügbaren Exemplaren gibt es teils große Unterschiede in Bildhelligkeit und 'Vergilbung' (Alterung Verkittungen). Auch bei anderen Zeiss-Ferngläser fallen immer deutlich hellere und lichtschwächere Exemplare in der gleichen Modellreihe auf, was mit Schwankungen in der Glasproduktion zusammen hängen kann.

.